筋トレをしている人やボディメイクに励む人の間でよく話題になるのが、「有酸素運動をすると筋肉が減るのでは?」という疑問です。脂肪を燃焼したいけれど、せっかく鍛えた筋肉が落ちてしまうのは避けたいですよね。

この記事では、有酸素運動と筋肉の関係について科学的な視点から徹底解説します。よくある誤解、カラダの中で起きている変化、そして筋肉を守りながら脂肪を燃やすための対策まで、わかりやすくまとめました。

有酸素運動で筋肉が減るって本当?

「有酸素運動をすると筋肉が落ちる」とよく耳にしますが、それは果たして事実なのでしょうか?この章では、その真偽を確かめるために、一般的な誤解や、有酸素運動によって体内で起きる生理的変化について詳しく見ていきます。

有酸素運動=筋肉が減るは本当?よくある誤解を整理

まず押さえておきたいのは、「有酸素運動=筋肉が減る」という考え方は、必ずしも正しくないということです。これは以下のような誤解が原因となっています。

よくある誤解とその実際

| 誤解 | 実際のところ |

|---|---|

| 有酸素運動は筋分解を促進する | 極端な長時間運動や栄養不足でない限り、筋肉の大幅な分解は起こりにくい |

| 筋肉はエネルギー源として優先的に使われる | 体はまず糖質・脂質をエネルギーに使い、筋肉は最後の手段 |

| 有酸素運動だけでは筋肉はつかない | 正しく組み合わせれば、筋肉を維持・増加させながら脂肪燃焼が可能 |

このように、正しい知識とトレーニング・食事のバランスが取れていれば、有酸素運動で筋肉を失うリスクはかなり低いのです。

有酸素運動中に起きるカラダの変化とは

有酸素運動中、体の中ではさまざまなエネルギー代謝が起こっています。これを理解することで、なぜ「筋肉が減る」と言われるのかが見えてきます。

エネルギー供給の順序

- 最初の数分:糖質(グリコーゲン)を使用

- 瞬時にエネルギーを供給する必要があるため、まずは糖質が使われます。

- 10〜20分以降:脂質の燃焼が活発に

- 有酸素運動が継続されると、脂肪酸の酸化によってエネルギーが供給されます。

- 長時間・栄養不足時:筋肉(アミノ酸)もエネルギー源に

- 極端なカロリー不足や栄養バランスが悪い場合、筋タンパク質が分解されてしまうことがあります。

ホルモンの影響

- コルチゾール(ストレスホルモン)が長時間の運動で上昇 → 筋肉分解の可能性

- 成長ホルモンやテストステロンが適切な運動で分泌 → 筋肉の維持・成長を促進

このように、有酸素運動中の体は複雑なホルモンバランスと代謝の仕組みによって調整されています。適切にコントロールすれば、筋肉を維持したまま脂肪を燃焼することも十分可能です。

筋肉が減ると言われる原因と科学的な根拠

有酸素運動で筋肉が減少すると言われる背景には、いくつかの科学的な要因があります。

主な原因

- 長時間・高頻度の有酸素運動:過度な運動が筋肉の分解を促す

- カロリー不足・たんぱく質不足:栄養が足りなければ、筋肉の維持ができない

- 筋トレ不足:筋肉は使わなければ衰える(「可逆性の原則」)

科学的な研究事例

- ある研究(Journal of Applied Physiology)では、十分なたんぱく質を摂取していれば、有酸素運動による筋肉量の低下は見られなかったと報告されています。

- 別の研究では、有酸素運動を行っても、並行してレジスタンストレーニングを取り入れることで筋肉の維持・成長が可能であることが示されています。

つまり、「有酸素運動=筋肉が減る」というのは、一部の条件下における可能性であり、適切な方法を取れば十分に回避できる問題なのです。

筋肉が減ると言われる3つの主な原因

有酸素運動で筋肉が減少してしまう背景には、いくつかの共通した原因があります。ここでは、特に注意すべき3つのポイントについて詳しく解説します。これらを理解し、適切な対策をとることで、筋肉を守りながら効果的に脂肪燃焼を進めることができます。

① 有酸素運動のやりすぎによる筋分解

「やればやるほど脂肪が燃える」と思って、長時間の有酸素運動を行っていませんか?実はそれが、筋肉の分解を招く原因になることがあります。

なぜやりすぎが危険なのか?

- コルチゾールの分泌増加

長時間の有酸素運動は、ストレスホルモン「コルチゾール」を増加させ、筋タンパク質の分解を促進します。 - エネルギー源の枯渇

糖質・脂質が不足すると、体は筋肉のアミノ酸をエネルギー源として使い始めます。 - 回復が追いつかない

過剰な運動により、筋繊維の修復が追いつかず、筋肉量が減少するリスクが高まります。

対策のポイント

- 有酸素運動は1回30〜45分以内を目安に。

- 週3〜4回に抑え、休息日をしっかり確保。

- 並行して筋トレを取り入れることで筋分解を防げます。

② 空腹状態での運動による筋肉のエネルギー利用

ダイエット中、「朝食前の運動が脂肪燃焼に効果的」と聞いて、空腹での運動をしている人も多いでしょう。しかし、この習慣も筋肉を減らす一因になり得ます。

空腹時の運動が筋肉に与える影響

- 血糖値が低い状態で運動を開始

十分な糖質がないと、体は筋肉中のアミノ酸を分解してエネルギーに変える可能性があります。 - 筋タンパク質の分解が進む

特に長時間の空腹状態が続くと、筋肉の減少が加速します。

空腹運動を避けるためのポイント

- 運動前にバナナやプロテインなど軽食を摂取。

- 朝の運動時は、BCAA(分岐鎖アミノ酸)サプリの活用も有効。

- 筋肉量を維持したい場合は、空腹時の運動は避ける方が無難です。

③ タンパク質・カロリー不足での代謝低下

食事制限をしすぎると、脂肪だけでなく筋肉も減ってしまうことがあります。特に、カロリーやタンパク質の不足は、代謝そのものを低下させるリスクが高いです。

筋肉と栄養の関係

| 栄養素 | 筋肉に与える役割 |

|---|---|

| タンパク質 | 筋肉の材料。不足すると筋分解が進む |

| カロリー | 運動・生命維持に必要なエネルギー。不足すると筋肉が分解される |

| 炭水化物 | 筋肉を動かす主なエネルギー源。不足すると筋肉の使用が増える |

食事制限の落とし穴

- 「低カロリー+有酸素運動」だけのダイエットでは、代謝が低下しリバウンドしやすい体質に。

- 極端な食事制限は、ホルモンバランスの乱れを招き、筋肉の維持が難しくなります。

適切な栄養管理がカギ

- 1日体重×1.2〜2.0gのタンパク質摂取を目安に。

- 栄養バランスの取れた食事を心がけ、過度な制限は避けましょう。

- 減量中でも、最低限のカロリーは確保することが重要です。

☆筆者のおすすめのコスパ最強プロテインは以下からご購入いただけます▼

筋肉を守るために意識すべき栄養とタイミング

筋肉を減らさずに有酸素運動やダイエットを成功させるためには、「何を、いつ摂るか」が非常に重要です。特に、アミノ酸の摂取タイミング、筋肉合成を促進する食事戦略、そして減量中のPFCバランスを正しく理解することが、筋肉の維持には欠かせません。

運動前後のアミノ酸(BCAA・EAA)摂取の重要性

筋肉を守るために特に意識したいのが、「BCAA」や「EAA」といったアミノ酸の摂取です。これらは筋肉の分解を防ぎ、合成を促進する役割を果たします。

BCAAとEAAの違い

| 項目 | BCAA(分岐鎖アミノ酸) | EAA(必須アミノ酸) |

|---|---|---|

| 含まれるアミノ酸 | バリン、ロイシン、イソロイシン | 9種の必須アミノ酸すべて |

| 役割 | 筋分解の抑制、疲労軽減 | 筋合成の促進、より包括的な栄養補給 |

| 吸収スピード | 非常に速い | BCAAよりやや遅いが即効性あり |

タイミングと摂取量の目安

- 運動30分前:BCAAまたはEAAを5〜10g摂取

- 筋分解の抑制効果が期待できます。

- 運動直後:プロテインやEAAを摂取

- 筋肉の回復と合成を促進します。

補足ポイント

- 空腹時や朝の運動前にBCAAを摂ると、筋肉のエネルギー利用を防ぎやすくなります。

- 減量中は特にBCAAの重要性が高く、カロリーを増やさずに筋肉維持が可能です。

☆筆者おすすめのEAA/BCAAは以下からご購入できます▼

筋肉合成を促す食事の摂り方とタイミング

筋肉は、運動中ではなく「運動後の栄養補給と休息中」に成長します。食事のタイミングと内容を最適化することで、筋肉の合成を最大化できます。

ゴールデンタイムを活かす

- 運動後30〜60分以内は「筋合成のゴールデンタイム」

- この時間にたんぱく質+炭水化物を摂ることで、回復と筋肥大を促します。

食事の構成例

| タイミング | 食事例 | 目的 |

|---|---|---|

| 運動前1〜2時間 | 鶏むね肉+白米 or おにぎり | 持続的なエネルギー供給 |

| 運動後30分以内 | プロテイン+バナナ or おにぎり | 筋合成促進・エネルギー補給 |

| 食事(朝・昼・夜) | 肉・魚・卵+ごはん+野菜 | バランスよくたんぱく質を補給 |

毎食たんぱく質を意識

- 1食あたり20〜30gのたんぱく質を目標に摂取

- 食事と食事の間が長く空く場合は、プロテインバーやゆで卵などで補助

減量中でも筋肉を維持するためのPFCバランスとは

ダイエット中に筋肉を守るには、「カロリー制限だけでなく、PFCバランス(たんぱく質・脂質・炭水化物の割合)」を正しく整えることが非常に大切です。

PFCバランスの基本

| 栄養素 | 筋肉維持のための役割 | 目安(減量中) |

|---|---|---|

| Protein(たんぱく質) | 筋肉の材料・合成促進 | 体重×1.5〜2.0g/日 |

| Fat(脂質) | ホルモンバランスの維持 | 総摂取カロリーの20〜25%程度 |

| Carbohydrate(炭水化物) | 運動のエネルギー源 | 残りのカロリーを配分 |

減量中のPFC設定例(体重60kgの場合)

- 総摂取カロリー:1,800kcal

- たんぱく質:120g(480kcal)

- 脂質:50g(450kcal)

- 炭水化物:約220g(870kcal)

PFC管理のコツ

- 食事管理アプリ(例:MyFitnessPal、あすけん)を活用

- タンパク質重視の食材(鶏胸肉、ギリシャヨーグルト、納豆など)を選ぶ

- 炭水化物を完全にカットせず、運動前後に集中して摂取

有酸素運動と筋トレ、正しい順番とバランスの取り方

筋肉を減らさずに脂肪を燃やすためには、「筋トレ」と「有酸素運動」のバランスが非常に重要です。順番を間違えたり、やりすぎたりすると、せっかくの努力が逆効果になることも。本章では、効率よく筋肉を維持・増加させながら脂肪を燃やすための正しい順番、頻度、運動の種類について詳しく解説します。

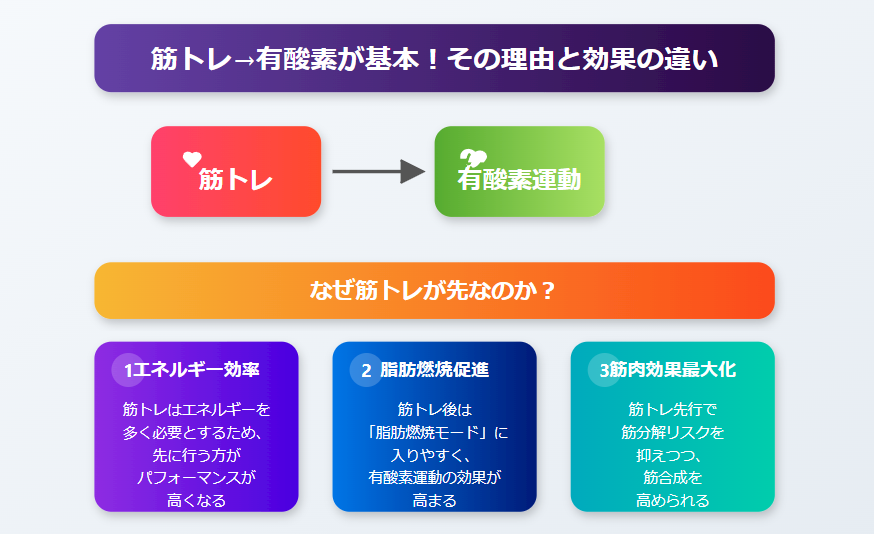

筋トレ→有酸素が基本!その理由と効果の違い

有酸素運動と筋トレの順番については、「どちらを先にすべきか?」という疑問を持つ人も多いですが、基本的には筋トレを先に行い、その後に有酸素運動を行うのがベストです。

なぜ筋トレが先なのか?

- 筋トレはエネルギーを多く必要とするため、先に行う方がパフォーマンスが高くなる

- 筋トレ後は「脂肪燃焼モード」に入りやすく、有酸素運動の効果が高まる

- 筋トレ先行で筋分解リスクを抑えつつ、筋合成を高められる

逆の順番だとどうなる?

- 有酸素運動を先に行うと、筋トレ時にエネルギー不足で力が出ない

- 長時間の有酸素運動後では、筋トレのフォームが崩れやすくケガのリスクも上がる

トレーニング効果の違いまとめ

| 順番 | 得られる効果 | 筋肉への影響 |

|---|---|---|

| 筋トレ → 有酸素 | 筋力UP + 脂肪燃焼効率UP | ◎ 筋分解を抑えられる |

| 有酸素 → 筋トレ | 持久力UPには効果的 | △ パフォーマンス低下、筋分解リスク |

週何回?時間は?筋分解を防ぐ頻度と強度の目安

筋肉を守りながら脂肪を落とすには、有酸素運動の頻度・時間・強度のバランスが重要です。やりすぎれば筋肉が落ち、足りなければ脂肪が落ちない…。ここでは目安を具体的にご紹介します。

有酸素運動のおすすめ頻度と時間

| 目的 | 頻度 | 時間 | 強度 |

|---|---|---|---|

| 脂肪燃焼 | 週3〜5回 | 30〜45分 | 中強度(心拍数60〜70%) |

| 健康維持 | 週2〜3回 | 20〜30分 | 低〜中強度 |

| 減量期 | 週4〜6回 | 30分前後 | 高強度 or 中強度 |

☆付けるだけで心拍数を測れるsmartウォッチは以下からご購入いただけます▼

強度を見極めるポイント(体感の目安)

- 低強度:会話しながらでも続けられるペース

- 中強度:軽く息が上がるが、話すことはできる

- 高強度:会話が難しい。ゼェゼェ息が切れるレベル

筋分解を防ぐには?

- 筋トレと併用し、有酸素は時間をかけすぎないこと

- 食事管理と休養を組み合わせて、回復を最優先に

HIITやLISSなど、目的別の有酸素運動の選び方

有酸素運動とひと口に言っても、やり方はさまざまです。目的や体力に合わせて最適な方法を選ぶことで、効率よく脂肪燃焼・体力向上が可能になります。

主な有酸素運動の種類と特徴

| 種類 | 内容 | 効果 | 向いている人 |

|---|---|---|---|

| LISS(低強度持続型) | ウォーキングや軽いジョギング | 脂肪燃焼、リラックス効果 | 運動初心者、リカバリー目的 |

| HIIT(高強度インターバルトレーニング) | 20秒全力→10秒休憩×複数セット | 短時間で脂肪燃焼+筋力UP | 忙しい人、中〜上級者 |

| MISS(中強度) | 通常のジョギングやエアロバイク | 持久力向上、脂肪燃焼 | 一般的なダイエット目的の人 |

選び方のポイント

- 筋肉を守りたいならLISSかHIITがおすすめ

- 時間が取れない場合はHIITを活用

- 疲労感が強いときはLISSで回復を優先

実践例

- トレーニング日:筋トレ→15分のHIIT

- オフ日:30分のLISSウォーキングでリカバリー

☆自宅で手軽に有酸素運動ができるフィットネスバイクは以下からご購入いただけます▼

実体験に基づく:半年で筋肉を落とさず10kg減量できた方法

筋肉を残しながら体脂肪を落とすのは、簡単なことではありません。特に有酸素運動と筋トレを両立させながら減量を進めるには、綿密な計画と実行力が求められます。

ここでは、実際に半年で10kgの減量に成功し、なおかつ筋肉量をキープできた実体験に基づき、その具体的な方法を共有します。これから減量に挑戦したい方にとって、きっとヒントになるはずです。

減量中に有酸素運動をどう取り入れたか

有酸素運動の取り入れ方は、減量の成否に大きく影響します。筆者が実際に行っていた方法は、「朝一の有酸素運動」と「筋トレ後の有酸素運動」を組み合わせるスタイルでした。

朝の有酸素運動

- タイミング:起床後すぐ、食事前

- 内容:トレッドミルで傾斜最大、速度5.5km/hで30分

- 狙い:体内の糖質が少ない時間帯に脂肪燃焼効率を最大化

筋トレ後の有酸素運動

- タイミング:筋トレ直後の30分

- 目的:筋トレで代謝が高まった状態を活かして、脂肪を効率よく燃やす

この2回の有酸素運動を習慣化することで、脂肪を効率よく落としながらも、筋肉量を維持することができました。

実際に使って効果を感じたサプリ・食事・運動の組み合わせ

減量成功の鍵は、運動だけでなく、栄養管理やサプリの使い方にもあります。ここでは、実際に効果を感じた組み合わせをご紹介します。

効果を感じたサプリメント

- ファットバーナー系サプリメント

- 摂取後に体がポカポカと熱くなる感覚があり、代謝が上がっている実感がありました。

- カフェインやカプサイシンを含むタイプを選択。

食事の工夫

- タンパク質は体重×2.0g/日を目標に摂取(例:鶏むね肉、卵、ギリシャヨーグルト)

- 食事は1日4〜5回に分けて、こまめに栄養補給

- 有酸素運動前にはBCAA、運動後にはプロテインを欠かさず摂取

運動メニューの組み立て

| 種類 | 頻度 | 内容 |

|---|---|---|

| 筋トレ | 週5回 | 高重量・高強度、部位別分割法 |

| 有酸素運動 | 1日2回 | 朝・夜に30分ずつトレッドミル |

| ストレッチ | 毎日 | リカバリー促進、ケガ予防 |

この「サプリ+食事+運動」のバランスを保つことで、体脂肪は順調に減少し、見た目にも明らかに引き締まった体を手に入れることができました。

筋量を落とさないためにやめたNG習慣

減量中に筋肉が落ちてしまう最大の原因は、「やりすぎ」や「トレーニングの質の低下」です。筆者が意識的にやめたNG習慣を紹介します。

1. 長時間の有酸素運動(40分以上)はNG

- 長時間続けることで、コルチゾールが上昇し、筋分解が進む

- 脂肪よりも筋肉が落ちやすくなるリスクあり

- 有酸素は30分以内×2回(朝・夜)で十分効果的

2. トレーニング強度を落とすのは絶対に避けた

- 減量中でも、重量や回数は極力維持

- 「軽くして回数を増やす」ではなく、今まで通り筋肉にしっかり刺激を与えることが大切

- 筋肉は使わなければ落ちていく。「今まで以上に筋トレの質を意識」しました

年齢別に考える:筋肉を守る有酸素運動の取り組み方

有酸素運動は健康やダイエットに欠かせないものですが、年齢や目的によって適切な取り組み方は大きく異なります。特に「筋肉を落とさずに脂肪を燃やしたい」と考えている場合、自分に合った運動スタイルを知ることが大切です。

この章では、高齢者、中高年〜若年層、そしてボディメイク志向の方に向けて、それぞれに最適な有酸素運動のやり方を解説します。

高齢者の場合:負担をかけずに筋肉を守るポイント

高齢になると、筋肉量の自然な減少(サルコペニア)が進みやすくなります。そのため、有酸素運動を取り入れる際は「安全性」と「筋肉維持」の両立が重要です。

ポイント①:低衝撃・関節に優しい運動を選ぶ

- ウォーキング(屋外 or トレッドミル)

- 水中ウォーキングやアクアビクス

- 自転車型エルゴメーター

これらの運動は、関節や腰への負担を最小限に抑えながら、心肺機能と筋力の維持に役立ちます。

ポイント②:筋トレとの併用がカギ

- 有酸素運動だけでなく、軽い自重トレーニングやマシンを使った筋トレを週2〜3回取り入れることで、筋肉の維持・転倒予防効果が高まります。

ポイント③:こまめな栄養補給も忘れずに

- 高齢者ほどたんぱく質の摂取が筋肉維持に直結

- 運動後30分以内にプロテインやたんぱく質を含む食事を意識しましょう

中高年〜若年層:ライフスタイルに合わせた運動戦略

仕事や家事に追われる中高年・若年層にとって、継続できる運動のスタイルを見つけることがカギです。この世代では「効率性」と「筋量維持」を重視した戦略が効果的です。

忙しい人向け:短時間×高効率を狙う

- HIIT(高強度インターバルトレーニング)は短時間で脂肪燃焼+筋力刺激の両方に効果あり

- 例:20秒全力→10秒休憩を8セット(約4分)+筋トレで時短でも高効果

運動初心者・習慣化したい人向け:LISSがおすすめ

- ウォーキング、軽いジョギング、バイクなど、低〜中強度の運動を毎日の生活に取り入れる

- 朝の通勤を徒歩に、夜の散歩など生活と組み合わせると継続しやすい

筋量維持のための工夫

- 筋トレを週2〜3回は必ず実施

- 有酸素は筋トレ後に30分以内を目安に取り入れる

- BCAAやプロテインを運動前後に活用し、筋分解を防止

ボディメイク志向の人がやるべき有酸素運動の工夫

筋肉をできるだけ維持・増加させながら、脂肪だけを落としたいという「ボディメイク目的」の方にとって、有酸素運動の方法と組み合わせ方は非常に重要です。

有酸素運動の取り入れ方

- 基本は筋トレ後に中強度のLISS(30分)

- 減量の追い込み時は朝の空腹時LISS+夜の筋トレ後有酸素の2回実施

- 週5〜6回の頻度でもOK。ただし1回30〜40分以内に抑える

HIITとの組み合わせも有効

- 週2〜3回のHIITで、代謝を上げて脂肪燃焼スピードを加速

- 筋トレのオフ日に行うと、回復を妨げず効果的

注意点とポイント

| 注意すべきこと | 対策 |

|---|---|

| 有酸素のやりすぎで筋分解 | 30〜40分以内、有酸素だけの日を作らない |

| トレーニング強度の低下 | 減量中でも重量・回数を落とさない意識 |

| 栄養不足 | PFCバランスを守り、特にたんぱく質は多めに確保 |

年齢や目的によって、有酸素運動の「適切なやり方」は大きく変わります。大切なのは、「自分の体と目標に合った方法で、継続できるスタイルを見つけること」です。無理なく、でも効果的に取り組むことで、年齢を問わず筋肉を守りながら理想の体に近づけます。

よくあるQ&A:筋肉が減る?こんな疑問を解決!

読者の皆さんからよく寄せられる、「有酸素運動と筋肉の関係」に関する疑問を、科学的根拠と実践的な視点からわかりやすく回答します。

Q. ランニングは筋肉を落とす?ウォーキングなら大丈夫?

ランニングは筋肉を落とす?ウォーキングなら大丈夫?

ランニングはやり方次第で筋肉を減らす可能性がありますが、ウォーキングは筋肉への負担が少なく、筋分解のリスクも低いです。

Q. 朝の有酸素運動は筋肉に悪いって本当?

朝の有酸素運動は筋肉に悪いって本当?

空腹状態での朝の有酸素運動は、条件によっては筋肉を分解するリスクがあります。ただし、工夫次第で安全に実施可能です。

Q. 減量期に筋肉を維持したいなら有酸素は必要ない?

減量期に筋肉を維持したいなら有酸素は必要ない?

有酸素運動は必須ではありませんが、正しく取り入れれば減量効率が上がり、筋肉を落とさずに脂肪だけを減らすことができます。

まとめ:有酸素運動を味方にして理想の身体を作ろう

「有酸素運動をすると筋肉が減るのでは…?」という不安は、多くの方が感じるものです。しかし、この記事でお伝えしてきた通り、正しい知識とやり方を身につければ、有酸素運動は筋肉を守りながら脂肪を燃やす強力な味方になります。

ポイントは、以下の3つです。

✅ 有酸素運動=筋肉減少は誤解。正しい条件下なら問題なし

- 長時間・高頻度・栄養不足など、「極端な状況下」でのみ筋肉が減る可能性あり。

- 適切な運動量と栄養管理をすれば、有酸素運動でも筋肉を十分守れます。

✅ 筋肉を守るカギは「栄養×タイミング×筋トレ」

- BCAAやEAAの活用、プロテインの摂取タイミングなどで筋分解は防げる。

- 筋トレを優先し、筋肉にしっかり刺激を与え続けることが最重要。

✅ 有酸素運動は「自分に合ったスタイル」で継続しよう

- 高齢者はLISS中心で安全第一、中高年層はライフスタイルに合わせて。

- ボディメイク志向の方は、筋トレ後や朝一での有酸素活用が効果的。

脂肪を落としながら、筋肉を守る。これは誰にとっても挑戦しがいのあるテーマですが、今日からでもすぐに始められる工夫はたくさんあります。

「有酸素運動は怖いものではなく、正しく使えば頼もしい武器になる」——そう捉えて、ぜひあなたのボディメイクや健康づくりに活かしてください!

【監修者情報】

筋トレ&栄養学に基づくボディメイク指導者/Webライター

大学では運動生理学と栄養学を専門に学び、卒業後は介護施設で高齢者への運動指導に従事。現在はWebマーケティングにも携わりながら、筋トレや栄養学に関する正しい知識を広める活動を行っている。自身もボディメイク大会に出場し、10kg以上の減量や体脂肪率3%までの絞り込みを達成。実体験と専門知識をもとに、科学的かつ実践的なトレーニング・食事管理の情報を発信している。